21:05 Народ и Армия едины: духовные факторы Победы (ч.1) | |

|

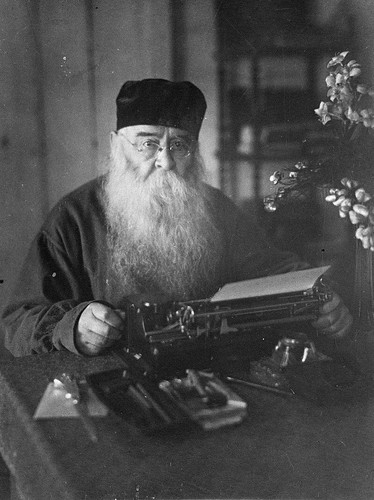

С 26 по 30 января 2025 г. в Москве прошли XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения. Тема образовательных чтений этого года: «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Мне, как участнику Рождественских чтений, хотелось бы кратко затронуть основные моменты этой важной страницы нашей истории, к сожалению, все еще малознакомой широкой публике. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является неотъемлемой частью более чем тысячелетней славной истории России. В летописи нашей страны было много больших и малых войн, когда русскому народу приходилось защищать себя и другие народы России от многочисленных завоевателей, которые нападали с севера и юга, запада и востока. Начиная с XIII века, Россия была вынуждена отражать агрессию с Запада. Борьба не всегда принимала форму вооруженного противостояния, но всегда шло противодействие на духовном уровне, как борьба с римско-католической экспансией на восток. В их череде войны с Тевтонским орденом, Речью Посполитой, Наполеоном, Крымская война, Первая мировая война. Нападение гитлеровской Германии на СССР было воспринято нашим народом как продолжение этих агрессивных устремлений, которые на протяжении многих веков предпринимал коллективный Запад для покорения славян, для сокрушения Православия и установления своего господства над Россией. Если в предыдущие войны наш народ сражался «За Веру, Царя и Отечество», то и в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., боролся по сути за те же идеалы. На протяжении столетий Древняя Русь, Великое княжество Московское, Русское царство, Российская империя, СССР выдерживали натиск различных завоевателей благодаря единству народа. По мнению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «мы все – единый народ, произошедший от единой киевской купели Крещения. Политическая конфигурация на просторах исторической Руси может изменяться, такое бывало в течение всей истории. Но народ сохранял свое единство именно потому, что принадлежал к единой Русской Православной Церкви».[1] Помню, как в лихие 1990-е годы западные и восточные миссионеры всех мастей (особенно старались американцы) активно занимались прозелитизмом, делили территорию бывшего Советского Союза, создавали «современный цивилизованный рынок религиозных услуг», стараясь заменить своим дешевым суррогатом традиционные для России религии. На мой взгляд, именно тогда на Украине была заложена «религиозная мина замедленного действия», которая, взорвавшись в 2014 году, привела наряду с другими факторами к необратимым последствиям для страны. Неслучайно, 17 августа 2024 г. сборище сектантов с громким названием «Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций» поддержал инициативу уже просроченного президента Зеленского и выступил за запрет канонической Украинской Православной Церкви, самой древней и многочисленной церковной структуры на территории Украины. Нечто похожее уже происходило на территории бывшей Российской империи после революции 1917 года. 23 января 1918 г. советское правительство приняло декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». С этого закона начались массовые гонения на Православную Церковь, которые остановил грозный 1941 год. С целью раскола Русской Православной Церкви в мае 1922 года при активной поддержке Государственного политического управления при НКВД РСФСР была создана обновленческая организация «Живая церковь». В годы «воинствующего атеизма» гонения были направлены на физическое истребление наиболее активных верующих, которые рассматривались как носители враждебной советскому государству идеологии. О масштабе политики гонений на Русскую Православную Церковь в предвоенные годы говорят следующие цифры: «в 1937 году было закрыто более 8 тыс. церквей, ликвидировано 70 епархий и викариатств, расстреляно около 60 архиереев. Всего в 1917-1943 гг. при советской власти по религиозным мотивам было репрессировано 350 тыс. человек, из них не менее 140 тыс. священнослужителей».[2] арестованные священнослужители Накануне Великой Отечественной войны и частично в ходе войны маховик репрессий продолжал работать. Например, в 1939 г. в СССР расстреляли 900 духовных лиц, в 1940 г.– 1100, в 1941 г.– 1900, в 1943 г. – 500. К концу 1930-х годов количество репрессированных священнослужителей уменьшилось, поскольку на свободе уже почти никого не осталось.[3] Тем не менее, 22 июня 1941 г., когда Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталин пребывал в шоке из-за нападения Германии, Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился с воззванием к соотечественникам. Митрополит Сергий собственноручно напечатал на печатной машинке послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», которое было разослано по малочисленным приходам. «В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе – фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству».[4] митрополит Сергий (Страгородский), 1941 г. Великая Отечественная война с первых дней возникновения рассматривалась нашим народом, как Священная народная Отечественная война. Война стала Священной потому, что это была борьба за спасение русской цивилизации, ядром которой является православная вера. Большую роль в этой масштабной битве сыграла Русская Православная Церковь. Впервые после начала войны, 3 июля 1941 г., бывший семинарист И.В. Сталин обратился к советскому народу словами, принятыми в церковной среде: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается». Ярким примером духовного вклада Православной Церкви в дело Победы служат страницы летописи блокады Ленинграда. Священники и их паства в блокадном городе жили одной судьбой. Вокруг храмов существовали группы людей, которые помогали друг другу выживать, выстоять. Например, без участия городских властей в подвале Спасо-Преображенского собора было оборудовано бомбоубежище на 500 человек для прихожан и жителей окрестных домов, где имелся кипяток, запас медикаментов, можно было переночевать. Представители духовенства наравне со всеми жителями города несли труды по обороне Ленинграда, многие церковнослужители входили в группы местной противовоздушной обороны (МПВО). Так в справке, выданной 17 октября 1943 г. архимандриту Владимиру (Кобецу) Василеостровским районным жилищным управлением говорилось, что он «состоит бойцом группы МПВО дома, активно участвует во всех мероприятиях обороны Ленинграда, несет дежурства, участвовал в тушении зажигательных бомб». Несмотря на то, что блокада не щадила и священнослужителей, во всех храмах Ленинграда проходили богослужения при большом стечении народа. Только в Князь-Владимирском соборе в 1942 г. умерло 8 служащих и членов причта.[5] По мере продвижения Красной Армии на запад, происходит смягчение антицерковной политики. Новый период государственно-церковных отношений начался после встречи в Кремле в ночь с 3 на 4 сентября 1943 года Верховного главнокомандующего И.В. Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Митрополит Сергий попросил созвать Поместный Собор, чтобы избрать нового патриарха. Сталин согласился. Также легко он пошел на удовлетворение других просьб: возобновить издание «Журнала Московской патриархии», открыть богословские курсы, облегчить порядок открытия церквей. Сталин сам назначил день открытия Собора епископов, приказав доставить в то время ссыльных архиереев в Москву самолетами и проявить при этом «большевистские темпы». 16 из 19 епископов были доставлены на Собор из лагерей и ссылок. «8 сентября в Москве состоялся Собор епископов Православной Церкви, созванный для избрания патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода», – сообщил центральный печатный орган ВКПб газета «Правда» 9 сентября 1943 г. На открывшемся Архиерейском Соборе на должность патриарха была выдвинута только одна кандидатура – митрополит Сергий (Страгородский). Он был единогласно избран. 12 сентября 1943 года в Богоявленском соборе Москвы прошла его интронизация. В течение войны Московская Патриархия для того, чтобы обеспечить поддержку СССР со стороны христиан всего мира, выступила с рядом посланий к солдатам румынской армии, к румынским и болгарским пастырям и пастве, к послу Великобритании, к архиепископу Кентерберийскому и др. Население оккупированных стран православные иерархи убеждали уклоняться от работы на Германию и отказываться от сотрудничества с фашистами. Румынских солдат они призывали «немедленно оставить немецкие ряды и перейти на сторону русских».[6] Московская Патриархия направляла своих священнослужителей в формируемые в СССР национальные воинские части. Так, например, в сербскую воинскую часть, по согласованию с Советом по делам РПЦ, был рекомендован полковым священником настоятель московского храма Петра и Павла протоиерей Димитрий Цветков.[7] О роли Церкви в годы войны красноречиво свидетельствует письмо от 1 мая 1944 г. в адрес митрополита Алексия (Симанского), которое начинается словами: «Тебе, благочестивому Пастырю и Хранителю Веры Христовой, от партизана 2-й Ленинградской бригады Голицына Афанасия Гавриловича в день всенародного праздника – Первое Мая, шлю свой привет и желаю Вам здоровья и укрепления Веры Христианской на нашей Родине – Руси. Тебе пишу я и ставлю Вас в известность, что Ваш агитационный листок, который Вы засылали в тыл врага к своим единоверным братьям, временно подпавшим под немецкое рабство, – его я, как партизан, до прихода в г. Ленинград хранил. Ваш агитационный листок сыграл немалую роль среди оккупированного населения в деле оказания помощи партизанам, а вместе с этим и борьбе против фашизма. Этот листок среди населения, как Божье письмо, и за него немецкие коменданты в своих приказах грозили смертной казнью, у кого он будет обнаружен».[8]

Пятая партизанская бригада, Ленинградская обл., 1942 год Отмечая высокие заслуги православного духовенства при защите Ленинграда, 11 октября 1943 года 12 священнослужителям вручили правительственные награды – медали "За оборону Ленинграда". Среди награжденных был и митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси, который перенес вместе со своей паствой все тяготы 900-дневной блокады Ленинграда. Всенародная забота о нуждах Красной Армии не обошла стороной и Церковь, которая стремилась внести посильный вклад в дело защиты Отечества. По предложению митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского), с 23 июня 1941 г. приходы «северной столицы» начали сбор пожертвований в Фонд обороны и Красный крест. Через неделю после нападения Германии с призывом о сборе пожертвований в Фонд обороны выступил глава Русской Православной Церкви. За годы войны было собрано Церковью для нужд Армии и Флота более 300 млн. рублей.

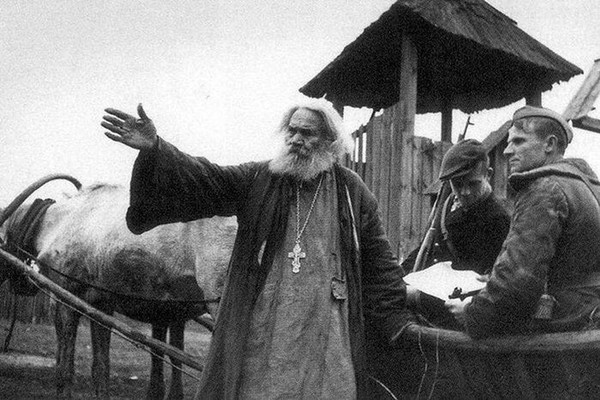

церковная танковая колонна имени Димитрия Донского Особое место в благотворительной деятельности Церкви занимает строительство танковой колонны имени Димитрия Донского. 30 декабря 1942 г. Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом о сборе средств на постройку танковой колонны. Этот призыв был принят всей Церковью. 5 января 1943 года состоялся обмен телеграммами между митрополитом Сергием (Страгородским) и И.В. Сталиным, который передал благодарность русскому духовенству и верующим за заботу о бронетанковых силах Красной Армии, после чего было дано указание об открытии специального счета в Государственном банке СССР. Свыше 8 млн. рублей, большое количество золотых и серебряных предметов было собрано на строительство бронемашин[9]. Денежные средства поступали на банковский счет, с которого и было оплачено изготовление 40 танков. Грозную технику из танковой колонны имени Димитрия Донского 8 марта 1944 г. получили: 38-й отдельный танковый полк – 19 машин и 516-й отдельный танковый полк – 21 танк. протоиерей Александр Романушко Необычна фронтовая судьба протоиерея Александра Романушко, который участвовал в боевых операциях партизанского отряда, ходил в разведку, был в полном смысле партизанским священником. Однажды летом 1943 года родственники убитого партизанами полицая попросили отца Александра отпеть покойника. На кладбище кроме родственников собралось много вооруженных полицаев. Отец Александр, надев на себя епитрахиль, обратился к собравшимся людям: «Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но не наших молитв и «Со святыми упокой» своею жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он – изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо «Вечной памяти» произнесем же «Анафема». Люди стояли, как громом пораженные. Отец Александр обратился к полицаям: «К вам, заблудшим, моя последняя просьба, искупите перед Богом и людьми свою вину и обратите свое оружие против тех, кто уничтожает наш народ, кто в могилы закапывает живых людей, а в Божиих храмах заживо сжигает верующих и священников». Многие полицаи прямо с кладбища ушли в партизанский отряд. Список источников: А.И. Гончаров 2.02.2025 [1] Святейший Патриарх Кирилл: Единство Святой Руси основано прежде всего на единстве Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5508869.html (дата обращения: 07.10.2019). [2]Якунин В.Н. Международная деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны //Дипломатический вестник. - 2002. - № 10-с.170. [3] ГАРФ, ф.6991, оп.1, д.29, лл.101-109. [4] Послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского). [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://pravoslavie.ru/35145.html (дата обращения: 31.01.2025). [5] ЦГА СПб, ф.7384, оп.33, д.209, л.154 [6] РГАСПИ, ф.17, оп.125, д.188, лл.9-12. [7] Яковлев П.П. Влияние веры на военное дело в нашей и иностранных армиях. М.,1900. с.10. [8] Шкаровский М.В. «В огне войны: Русская Православная Церковь в 1941-45 годах (по материалам Ленинградской епархии). //Русское прошлое: историко-документальный альманах. - кн.5-СПб.: Lоgos, 1994. - с.296. [9] ГАРФ Ф.6991. Оп.2. Д.16. ЛЛ 43-49. [10] Под редакцией Фомина С.В. , Россия перед вторым пришествием. – М.: Изд-во Формум, 2011. – с.299. [11] Жукова М.Г. Маршал Жуков – мой отец. – 6-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. – 208 с. [12] Патриарх Кирилл подписал указ о назначении главного священника в зоне СВО. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://mosregtoday.ru/news/power/patriarh-kirill- podpisal-ukaz-o-naznachenii-glavnogo-svyashennika-v-zone-svo/ (дата обращения: 06.04.2023).

| |

| Просмотров: 243 | | |

| Всего комментариев: 0 | |